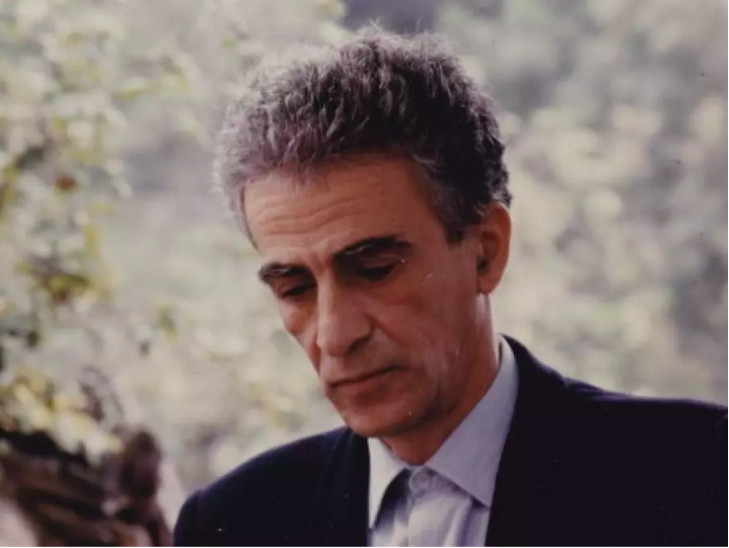

Ahmed Bedjaoui est professeur des universités, journaliste et écrivain algérien spécialiste du cinéma. Son parcours est riche en interviews pour la presse écrite et les émissions télévisées, mais surtout en études scientifiques sur le cinéma algérien entre autres. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages : « Images et visages », « Cinéma et guerre de libération, des batailles d’images », « Littérature et cinémas arabes », « La Guerre d’Algérie dans le cinéma mondial », « Le cinéma à son âge d’or » et « La Saga de la création de la cinémathèque algérienne (1965-1969) ». Il a également beaucoup publié aux Etats-Unis. Dans cette interview accordée à L’Est Républicain, Ahmed Bedjaoui dévoile sa personnalité scientifique et explique comment la rigueur et la méthode scientifique lui ont permis de devenir une référence pour les chercheurs à l’international dans le domaine du septième art et notamment l’histoire du cinéma en Algérie.

Les étudiants et enseignants chercheurs rejoindront bientôt l’université et les différents instituts. En partant de l’idée que la formation et la recherche scientifique sont la locomotive du changement dans tous les domaines, y compris celui du cinéma, comment évaluez-vous la formation ? Et pensez-vous que l’on devrait orienter la recherche scientifique dans ce domaine vers des thématiques précises pour avoir des solutions justes aux problèmes que rencontre ce secteur ?

Le principal problème de la formation est le nombre d’apprenants. Nous avons été dépassés à un moment donné par le nombre. Nous avons privilégié la quantité sur la qualité de la formation. J’ai enseigné à l’école de journalisme au début des années 1970 ; on avait des promotions de quarante étudiants sur les quatre années, avec des groupes de douze étudiants seulement. Plus tard, on a opté pour l’organisation de concours où on avait admis des étudiants avec des moyennes de sept sur vingt. Cette démarche n’est pas possible dans la filière communication, car on se retrouverait face à une foule, ce qui est ingérable. J’assiste à des soutenances et je constate que celles-ci ne sont plus qu’une formalité ; c’est devenu plus une formalité administrative qu’autre chose. L’université doit former l’élite, pas la foule. L’élite pousse vers le haut alors que le nombre élevé d’étudiants nous tire vers le bas. A mon avis, ce sont les écoles supérieures et les universités privées qui tirent vers le haut. Dans le secteur étatique, il faut qu’il y ait des écoles d’excellence, spécialisées, comme l’école polytechnique et l’EPAU (Ecole Polytechnique d’Architecture et d’Urbanisme, NDLR), qui gardent leurs ADN. Pour la recherche scientifique, je pense qu’il faut laisser les gens libres de choisir les thématiques selon leur filière et leur spécialité. La réputation des universités est généralement liée à leur capacité de créer de solides filières de recherche et d’encourager les publications scientifiques.

On remarque dans vos ouvrages des détails et des précisions étonnantes concernant les personnalités, dates et lieux. Quelle méthode de recherche adoptez-vous ?

Il s’agit de la méthode historique basée sur une problématique, où j’interroge les sources documentaires avant de les croiser. Lorsque j’arrive à avoir deux confirmations pour la source en question, je peux dire qu’elle est plus ou moins fiable. Je réalise également des interviews avec les témoins encore en vie. Aussi, je me sers de références. Il y a beaucoup de gens crédibles et ayant beaucoup écrit, comme les époux Chaulet, l’ancien directeur d’Algérie Républicain, ou encore des hommes politiques comme M. Ben Khedda, ancien président du GPRA (Groupe Provisoire de la République Algérienne, NDLR). Il existe des archives au Etats-Unis, en France et en Angleterre. Un exemple provenant ce dernier pays est l’université de Newcastle, qui possède plusieurs écrits sur le trauma postcolonial de la Guerre d’Algérie. Les thèses sur notre Guerre de libération écrites en Angleterre, aux USA et un peu partout dans le monde sont très riches. La rigueur de la recherche scientifique, c’est ce que j’ai essayé d’apporter dans tous mes livres. Même lorsque j’aborde des aspects personnels, je raconte le cinéma comme je l’ai vécu, tout en fournissant un maximum de références bibliographiques possible.

Peut-on dire que vous êtes devenu une référence internationale dans la recherche scientifique ?

Il est vrai que depuis que je publie aux USA, plusieurs universitaires et doctorants me contactent pour m’interviewer. Il y a en ce moment quatre ou cinq Américains qui demandent à me voir. Ils attendent de m’interviewer pour pouvoir, eux aussi, vérifier leurs sources et confirmer leurs informations. Il n’y a pas longtemps, j’ai reçu un étudiant inscrit en Angleterre qui fait sa recherche sur les productions de la RTA (Radio et Télévision Algérienne). Dans ce monde-là, on fait ses premiers pas, on enseigne, on cherche, et ce n’est que par beaucoup de travail que l’on finit par devenir une référence. J’ai beaucoup écrit dans El Moudjahid et Algérie Actualité dans les années 70 et 80. J’ai pu ainsi interviewer Vautier et Labudović que j’ai bien connus, ainsi que beaucoup d’autres personnalités. J’ai publié plusieurs articles en double page sur El Moudjahed, dans une rubrique intitulée « En lette de feu et de lumière » portant sur le cinéma et la révolution. Dans mon livre « Cinéma et Guerre de libération » par exemple, il y a des précisions très touffues. Cet ouvrage est considéré comme référence et personne n’est venu contester telle ou telle information. C’est le fruit d’un long parcours de recherche.

Vous avez évoqué dans de précédents entretiens que vous vous faites aider par votre épouse dans le travail de recherche minutieux que vous effectuez, notamment pour l’ouvrage « Cinéma et guerre de libération ». Pouvez-vous nous en dire davantage sur cette belle complicité ?

Mon épouse travaille avec moi et à mes côtés depuis fort longtemps. Elle est une excellente documentaliste. Je lui demande de chercher pour moi des références sur des événements par exemple. Elle me facilite énormément les choses. C’est un travail d’enquête que nous avons accompli. Nous avons voulu répondre à des questions : « Qu’est-ce qui s’est passé durant la Guerre ? », « Quels sont les acteurs ? » Nous avons tenté de rétablir des vérités, notamment en ce qui concerne certaines réputations usurpées, ce qui est le cas de certains activistes qui se sont créés des légendes. Nous faisons ce travail non pas pour détruire des légendes mais pour rétablir des vérités. Par exemple, lorsqu’on parle du cinéma pendant la Guerre de libération, on dit toujours que le personnage principal est René Vautier, ce qui n’est pas exact. Le premier à être venu en Algérie avec ses caméras et appareils photos est un homme très important dans la constitution du département photographique et cinématographique de l’ALN (Armée de Libération Nationale, NDLR), à savoir Djamel Eddine Chandarli. Il fallait donc rétablir cette vérité. Et ce n’est pas une mince affaire. Il faut d’abord aller chercher les sources, les rétablir, les citer. Je suis universitaire, professeur, je ne laisse pas les choses au hasard. Il est vrai que mon épouse m’a aidé, dans mon long parcours, à contrôler les noms -même leur orthographe-, les sources et les références. Chaque fois que je disais quelque chose, il fallait que ce soit étayé. C’est elle qui m’assistait pour cette tâche, en plus d’être ma première lectrice et correctrice.

Loin de la réalité du cinéma en Algérie qui a beaucoup été discutée durant les conférences et débats de la quatrième édition du festival du film méditerranéen d’Annaba et qui mérite une interview à part entière, nous pouvons dire que nous avons vu de belles séries télévisées durant le mois de Ramadhan. Ne pensez-vous pas qu’il existe actuellement une belle dynamique dans ce domaine, qui nous laisse penser que les choses s’améliorent ?

La situation s’est améliorée. Il y a des choses qui sont intéressantes. Côté technique, il y a de bons réalisateurs, des personnes venant du milieu du cinéma. On voit bien que ce sont des gens ayant apporté leurs expériences cinématographiques. Il y a des scénaristes, un métier également très important, qui commencent à se former. Il y a aussi des boites de production qui connaissent bien leur travail. Il y a aussi de bons acteurs. A ce propos, les réseaux sociaux génèrent, eux aussi, des profils intéressants et qui tirent vers le public. Toutefois, la télévision ne suffit pas. Cela reste très ponctuel, d’autant plus que l’on produit uniquement pour le mois sacré.

Pouvez-vous nous parler de vos projets à venir ?

Je mets actuellement la dernière main à un ouvrage en anglais, destiné au grand éditeur américain Palgrave Macmillan. C’est une relecture critique de l’histoire du cinéma algérien à travers une cinquantaine de titres qui racontent leur impact ainsi que l’époque au cours de laquelle ils ont vu le jour. Je travaille également beaucoup à la restauration du patrimoine filmique algérien. J’ai participé à la restauration du film sur le Panafricain de 1969, plus récemment à celle d’un film de Bendedouche sur Archie Shepp chez les Touaregs, ainsi qu’à celle d’un film réalisé en 1964 par Lorenzini sur les premiers pas de notre jeune pays. Je viens de collaborer avec la cinémathèque de Bologne à la restauration du film de Mme Assia Djebar, « La Nouba des Femmes ». Actuellement, je travaille sur la restauration de « Boualem Zid el Gouddem », film de M. Moussa Haddad, que j’avais produit pour la RTA.

Entretien réalisé par Fatima Zohra Bouledroua

Partager :