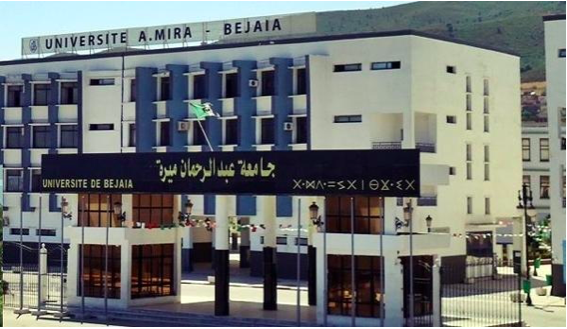

L’université Abderrahmane Mira de Béjaïa organise, du samedi 10 au lundi 12 mai, un important colloque international intitulé « Les crimes coloniaux de la France en Afrique ». La manifestation scientifique, coïncidant avec la commémoration du 80ème anniversaire des massacres de mai 1945 en Algérie, réunit des chercheurs universitaires, historiens, juristes et sociologues venus d’Algérie, du Sénégal, du Cameroun, de Madagascar, de France, d’Angleterre et des États-Unis.. Selon Pr Abdelkrim Beniaiche, recteur de l’université, le but du conclave est de mettre en lumière les mécanismes de la violence coloniale et de documenter les exactions commises par la France dans nombre de pays africains. Il ambitionne en outre de revisiter les pans occultés ou falsifiés de l’histoire coloniale à travers des communications scientifiques ainsi que des projections de documentaires inédits. « Cette manifestation de haut niveau est une opportunité importante pour les chercheurs, enseignants et étudiants de l’université de Béjaïa, lesquels devraient mettre à profit cet important rendez-vous pour consolider leurs connaissances et échanger avec les historiens devant évoquer les massacres de Sétif, Guelma et Kherrata en mai 1945, les répressions sanglantes de Madagascar en 1947, les crimes commis au Cameroun dans les années 1950, ou encore les tortures systématiques durant la guerre d’indépendance algérienne », précise le recteur. Parmi les intervenants figurent des noms prestigieux, comme les historiens Benjamin Claude Brower, Gilles Manceron, Hosni Kitouni, Alain Ruscio, Aissa Kadri, Marie Ranjanaro, Kamel Beniaiche, William Gallois, Ferdinand Marcial Nana, pour ne citer que ceux-là. En prenant l’initiative de mettre sur pied une telle rencontre, l’université de Béjaïa confirme son engagement dans les débats de société et dans la réhabilitation des vérités historiques trop longtemps ignorées par la France coloniale. L’initiative s’inscrit en outre dans un contexte où les appels à une relecture critique du passé colonial se multiplient en Afrique comme en Europe. Intervenant à un tournant particulier dans les relations entre l’Afrique et la France, la démarche de l’université de Béjaïa prend part à un mouvement plus large pour la justice historique, la dignité des peuples colonisés et la construction d’un avenir apaisé, fondé sur la reconnaissance des souffrances du passé. Au-delà de l’aspect académique, ce congrès vise également à nourrir les revendications mémorielles portées par de nombreuses sociétés africaines, encore marquées par les séquelles de la colonisation. La question des archives, longtemps verrouillées en France, sera aussi abordée, tout comme les obstacles juridiques à la reconnaissance officielle des crimes coloniaux comme crimes contre l’humanité.

Des interventions de marque

Un espace d’échanges sera également installé au sein du campus, où seront organisés des plateaux avec les médias algériens appelés à couvrir le conclave. Des étudiants seront associés à l’événement, dans une volonté de transmission et de sensibilisation des jeunes générations aux enjeux de mémoire. Notons à toutes utiles que votre humble serviteur qui a eu la lourde tâche de présenter la conférence inaugurale a contribué avec « Massacres de Mai 1945 en Algérie, le complot prémédité ». Il a mis en lumière la genèse de la conjuration qui remonte au 14 Août 1944. Cheikh Sakho parlera du massacre des Tirailleurs sénégalais à Thiaroye le 1er décembre 1944 : « Ce premier massacre de colonisés dont le seul tort était de réclamer plus de justice et d’égalité semble inaugurer la liste de massacres coloniaux qui jalonnent les années 1940-1950. Cet événement fondateur a nourri la contestation anticolonialiste tout au long de la seconde moitié du XXe siècle, et jusqu’à ce jour, la mémoire de Thiaroye demeure un symbole de ralliement pour toutes les forces panafricanistes », révèle à L’Est Républicain, l’historien Sénégalais. Benjamin Claude Brower du département d’histoire de l’université du Texas (Etats-Unis) axera son intervention sur la violence symbolique et la colonisation des noms. « La violence coloniale n’a pas toujours besoin d’armes pour faire taire, blesser ou soumettre. Elle passe aussi par des formulaires, des mots imposés, des langues étrangères. Cette communication porte sur un instrument fondamental de cette domination symbolique : le nom personnel et sa colonisation au XIXe siècle. Aucune balle n’a été tirée lorsque les agents de l’État français ont sillonné l’Algérie pour enregistrer de nouveaux noms. Pourtant, ce geste administratif portait en lui une violence profonde », nous confie l’universitaire américain. Ferdinand Marcial Nana de l’université de Douala-Cameroun aborde, quant à lui, le volet inhérent à « L’administration coloniale française et le maintien de l’ordre au Cameroun par la terreur-(1945-1959) : les cas des massacres de septembre 1945, de mai 1955 et du 31 décembre 1956 ». « Au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, la France est totalement affaiblie, tant dans ses colonies qu’en métropole, et a désormais pour principal objectif de reprendre la main sur ses différentes possessions et d’y maintenir l’ordre par tous les moyens. Allergique à la moindre contestation, elle n’hésite pas à déployer les moyens militaires pour réprimer dans le sang toutes manifestations visant à remettre en cause sa présence au Cameroun », précise cet autre invité de marque. Nous y reviendrons…

Kamel Beniaiche

Partager :